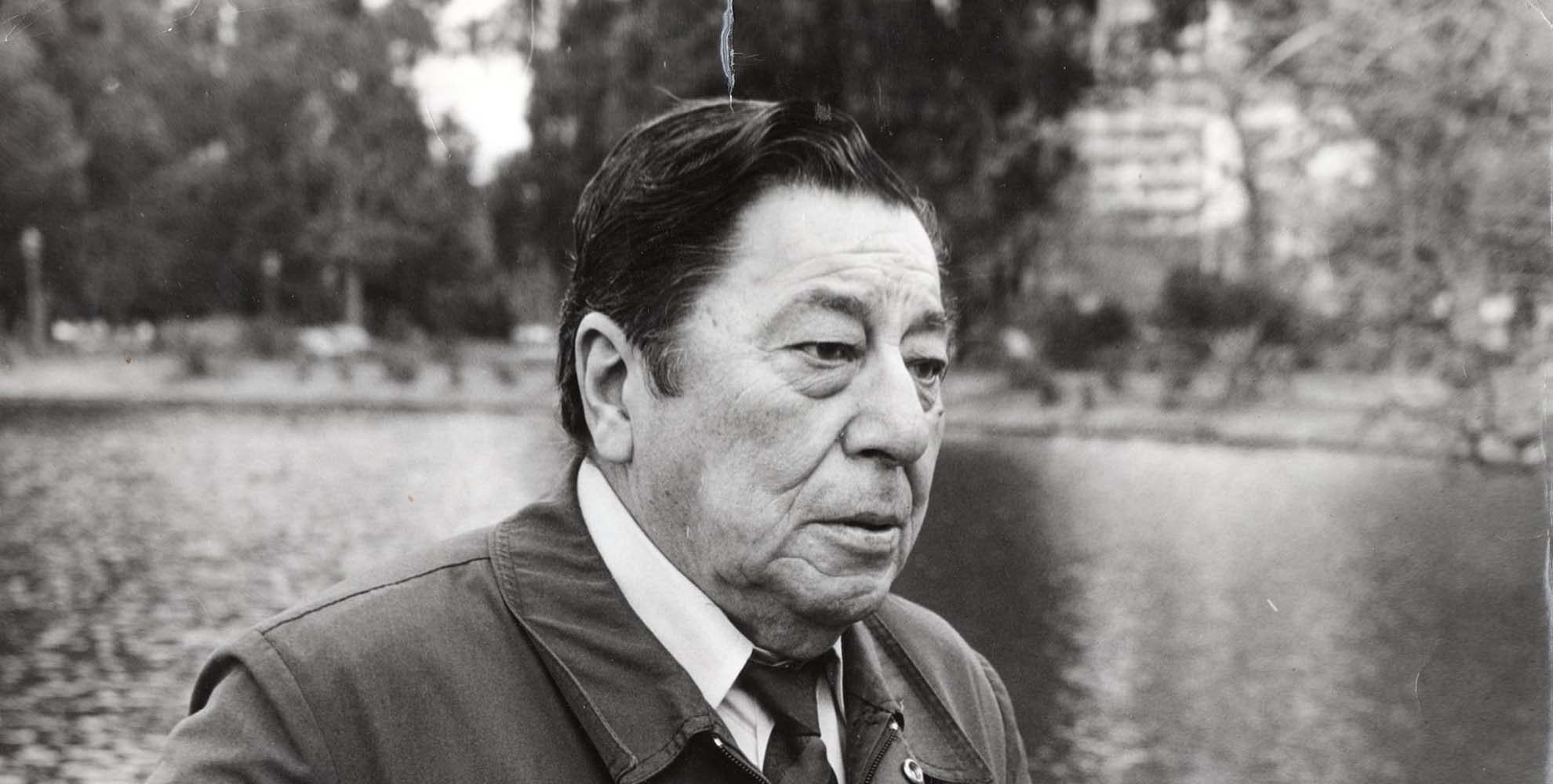

ATAHUALPA YUPANQUI REVISITADO

Por Sergio Pujol | Imágenes: Archivo

Una tarde de octubre de 1936, Héctor Roberto Chavero ingresó a la redacción de la revista Sintonía. Hasta unos pocos meses antes era casi un desconocido, pero tras su incorporación a radio El Mundo, su nombre artístico, Atahualpa Yupanqui, había empezado a sonar alto en una Buenos Aires aun poco afecta al folklore. “Debemos oír con unción los mensajes primitivos de la tierra”, empezó a explayarse el joven guitarrista y cantor. “Debemos replegarnos sobre nuestra conciencia para desentrañar y comprender su significado oculto.”

No era habitual que un intérprete de música popular se expresara en esos términos, con esa suerte de filosofía panteísta aplicada al metier de los escenarios. Finalmente, en su edición del 15 de octubre de aquel año, Sintonía publicó la entrevista bajo un título que seguramente sorprendió a quienes conocían al joven Chavero de sus años en Pergamino y Junín: “Opina un peruano, el folklorista indoamericano de Radio El Mundo Atahualpa Yupanqui.” No era la primera vez que la prensa confundía a ese bonaerense hijo de jefe de estación criollo y de madre vasca con un hijo del Ande. Unos meses antes, en el diario Crítica, lo habían presentado como “Rapsoda de tradiciones incas”. Pero esto no podía ser un error periodístico: el joven Héctor había decidido esconder no sólo su verdadero apellido sino su matriz bonaerense. ¿Con qué propósito había decidido cambiar el ombú por el algarrobo, la milonga por la vidala, y la pampa bonaerense por las provincias del Norte? Quizá lo había hecho para devenir el gran intérprete indoamericano. Una acción desmedida, ambiciosa. Pero también un gesto borgeano, después de todo, en el sentido de querer elegir su propia tradición en lugar de heredarla.

Recientemente, la figura siempre un poco enigmática de Yupanqui ha vuelto a los primeros planos, cuando parecía que estaba algo desvaída. Tanto el libro de Alejandro Gómez Monzón La flecha está en el aire (editorial Mil Campanas) como el film documental de Federico Randazzo Abad Atahualpa Yupanqui un trashumante (Producción ejecutiva de Maxi Dubois y Germán Sarsotti) abordan con rigor los puntos nodales de una biografía canónica, pero al mismo tiempo escurridiza, siempre en escorzo, perdida en los caminos inagotables que el gran trovador argentino recorrió como vía de aprendizaje, como su verdadera universidad. Mientras Gómez Monzón se pregunta por la dimensión pampeana del creador de Los ejes de mi carreta, Randazzo explora las locaciones de Cerro Colorado, París y Tokio y, a partir del archivo privado de Roberto “Coya” Chavero y los testimonios de diferentes investigadores, logra narrar de modo entrañable algunos de los episodios centrales de quién gustaba citar la frase quechua “Runa, allpakamaska” (“El hombre es tierra que anda”). Asimismo, la Universidad de El Salvador y la Fundación Atahualpa Yupanqui, con sede en Cerro Colorado, Córdoba, pusieron en marcha el proyecto “Fondo AY, Memorias de papel”, un trabajo de recopilación y preservación de la biblioteca personal del poeta y músico.

En todos los casos, se trata de visibilizar un corpus y una vida claramente reñidos con las formas dominantes de la modernidad tardía. ¿Un Yupanqui contracultural? Bueno, quizá siempre lo fue. ¿Acaso temas como El arriero o Zamba de los pobres no plantaron las semillas de futuras canciones de protesta, por más que su autor tuviera algún reparo frente al boom del folklore de los años sesenta? ¿No fue don Ata tapa de la revista Expreso Imaginario en años de la dictadura militar? Y, yendo más atrás en el tiempo, ¿no fue su invención andina, cimentada en un heterónimo de resonancias milenarias, una forma de fijar resistencia, reponiendo al indio ausente de las narrativas del criollismo imperante? De no ser así, ¿por qué en aquella entrevista de Sintonía el Yupanqui norteño omitió al Chavero pampeano?

Mucho antes de que Los Quilla Huasi, Los Huanca Hua y Horacio Guarany adoptaran nombres indígenas para trascender las nociones más acotadas del folklore, Chavero se animó a tallar su nuevo nombre sobre las piedras de los caminos. En este sentido, libro y film citados exponen las dos puntas de un verdadero fenómeno cultural: la matriz bonaerense - que volvería hacia el final de su vida, envuelta en cierta nostalgia de llanura un tanto conservadora- y el largo trashumar norteño con escala clave en Tucumán, luego extendido al mundo entero: París, Budapest, Sofía, Bucarest, Marruecos, Tokio, y así continuamente. “Modificar y expandir identidades (jugar a las escondidas) resulta central en el discurso yupanquiano”, escribe Gómez Monzón. “Yupanqui esconde su nombre y apellido, también de procedencia vasca; esconde, como lo prueban los documentos parroquiales, el lugar del nacimiento paterno.”Pero ese ocultamiento estratégico, esencialmente político, no sería permanente ni constante. Cuando en sus últimos discos de estilo surero reivindica la milonga y el decir gauchesco, el “rapsoda inca” regresa al lugar del que nunca partió del todo. En uno de los valiosos audios rescatados por el film de Randazzo, el trashumante reconoce, a través de la figura del caballo, su filiación bonaerense, de criollo del universo, como diría Francisco Madariaga:“A caballo, usted llega a una flor, a un amigo, a una piedra, a un árbol, a un rincón, a un arenal, a algo que parece un desierto”. Lo dice desde su refugio desde Agua Escondida, su refugio en Cerro Colorado. Pero ese andar a caballo partió de los campos de la provincia de Buenos Aires.

Nacido en Campo de la Cruz un lluvioso 31 de enero de 1908, Héctor probó varios oficios, hasta quedarse con el de guitarrista y cantor. A menudo se presentaba en conciertos de guitarra sola; otras veces, entonaba con voz firme y severa canciones propias y algunas recopiladas. En sus comienzos en la música, su matriz pampeana lo había orientado por caminos de estilos y milongas, pero tras un viaje iniciático al Noroeste argentino, con cruce a Bolivia, decidió ampliar su repertorio de “artes olvidadas”, como llamaba su abuela aquello que corría riesgo de desaparecer de la memoria colectiva. Y algo más que un detalle: desde un tiempo antes había decidido llamarse Atahualpa Yupanqui, el nombre con el que, de niño lector, había firmado sus primeros balbuceos poéticos.

En los campos del 900, las músicas y las letras eran un poco de todos y un poco de nadie, pero, en el sortilegio de la ejecución de los payadores, tenían el tono de una enunciación personal. Las marcas textuales de Martín Fierro eran allí evidentes, y Yupanqui las llevaría siempre consigo, al punto de parafrasear a Fierro en su poema autobiográfico El payador perseguido. “Pero si uno como Fierro/ por ahí se larga opinando/ el pobre se va acercando/ con las orejas alertas,/ y el rico vicha la puerta/ y se aleja reculando.” Con el tiempo, la influencia de las sextinas de José Hernández se fusionaría con la de las coplas centenarias del noroeste, más la lectura de Federico García Lorca y Antonio Machado.

Cuando llegó por primera vez a Buenos Aires en 1928, tenía ya el oficio decantado de guitarrista. Había tomado lecciones con el maestro español Bautista Almirón y su destino de cuerdas y poesía parecía claro. Con su técnica instrumental depurada, hubiera podido ser un guitarrista clásico, o de tango, pero eligió el folklore.Emprendió entonces la primera de una serie de travesías al norte; se internó en Bolivia y fue bajando desde allí con sus alforjas cargadas de yaraví peruano, huayno, baguala y canción andina. Luego adosó aquello a un repertorio en el que ya brillaban la zamba, la vidala litúrgica, la milonga y algo más tarde la chacarera. Así, tras reiterados éxodos a valles y quebradas –los Valles Calchaquíes figuraban entre sus preferidos–, fue trasladando las coplas anónimas a su voz y su guitarra.

Su método se asemejaba al de la musicóloga Isabel Aretz y –unos años más tarde– al de la recopiladora Leda Valladares, pero con una diferencia importante: Yupanqui era tanto el etnógrafo que anota en su libreta los rasgos de la cultura originaria y criolla como el intérprete popular que compone sus propios temas. Era lo suficientemente idóneo como para volcar en su guitarra y su voz sin florituras aquello aprendido a fuerza de escuchar y memorizar. La canción como diario de viaje. Y también el folklorista argentino como revisionista de las fronteras nacionales en busca de acervos latinoamericanos anteriores a las delimitaciones políticas. En ese sentido, Yupanqui fue latinoamericanista avant la lettre. No es difícil entender que, años más tarde, el uruguayo Alfredo Zitarrosa, el cubano Silvio Rodríguez y la venezolana Cecilia Todd lo hayan contado entre sus referentes principales.

Con el antecedente de una serie de grabaciones no comerciales de 1936, a principio de la década de 1940 Yupanqui inició su carrera discográfica en el sello Odeon, salvo algún tramo con RCA. Entre 1941 y 1947 grabó Camino del indio, La pobrecita, Piedra y camino, La añera, El arriero, El cachorro, La cochamoyera y Camino en los valles, entre muchas otras. Hasta ese momento existían buenos cantores, buenos guitarristas y buenos autores y compositores. Pero, ¿todo eso en una misma persona? En simultáneo, editó sus primeros libros: Piedra sola (1941), Aires indios (1947, en Montevideo), Cerro Bayo (1947) y Tierra que anda (1948). El corpus leído dialogaba naturalmente con el cancionero oído. Por ejemplo, el lector de Piedra sola se topaba con el poema Fin de la zafra sin dejar de relacionarlo con Zambita de los pobres y otras canciones compuestas durante su estadía en Tucumán.

A mediados de los años cuarenta, yendo de aquí para allá con la sola compañía de su guitarra, deleitó a los oyentes de radio de diferentes provincias, y su cancionero fue corriendo como vox populi entre zafreros tucumanos, peones de estancia bonaerenses, mineros cordilleranos y los cultores porteños del folklore. Pronto, de su frondosa obra destacó El arriero. El tema nació en los cerros de Anta, provincia de Salta. Allí, ante la pregunta sobre cómo iba su vida, el arriero Antonio Fernández respondió: “Aquí me ven. Ajenas culpas pagando, ajenas vacas arriando”. Atahualpa tomó nota en su libreta de viaje, varió levemente aquellas palabras y con eso compuso una “canción criolla” (así la definió) de absoluta vigencia, con un comienzo de alta poesía: “En las arenas bailan los remolinos/ el sol juega en el brillo del pedregal/ y prendido a la magia de los caminos/ el arriero va”.

Después del matrimonio con su prima Alicia Martínez y un fogoso romance con la joven pianista tucumana Lía Valdés – con ambas tuvo hijos -, Atahualpa encontró en la pianista franco-canadiense Antoinette Paule Pepin a su compañera de vida y de arte. Nenette colaboró en varias piezas escritas del repertorio yupanquiano, y firmó algunas composiciones célebres, como Chacarera de las piedras y El alazán. De aquel vínculo nació Roberto “Coya”, hoy al frente de la Fundación que lleva el nombre de su padre.

Se afilió al Partido Comunista Argentino un mes antes del 17 de octubre de 1945. En la mirada esquemática del comunismo local, la figura de Perón era una suerte de remedo de los dictadores de entreguerras (Vittorio Codovilla lo definió como “nazi-fascista”; la misma expresión empleó Yupanqui en algunos de sus textos para las revistas Orientación y Nuestra palabra). Desde luego, el PC vio en él al intérprete amado por el trabajador del campo, un actor social de difícil llegada para el Partido. De algún modo, el autor de Zambita de los pobres se posicionó como el interlocutor ideal entre el proletariado de las provincias y el comunismo argentino.

Con el aval del partido, viajó por los países comunistas de Europa -quedó especialmente fascinado con Hungría y sus atávicos cantos magiares – y en París compartió escenario con la enorme Edith Piaf (“¡VoiláYupaqui!”, exclamó el Gorrión de París al presentarlo), a la vez que grabó aquello que tenía vedado dar a conocer en su propio país. Al regresar a la Argentina, volvió a sufrir la censura de Raúl Apold, más el encarcelamiento y la tortura en manos de la Sección Especial, bajo las órdenes del comisario Cipriano Lombilla. En 1953 hizo pública su renuncia al PC, pero, si bien pudo retomar el vínculo directo con sus oyentes, su posición en el convulsionado mapa de la política argentina fue confuso y paradójico: para los conservadores, sería siempre un viejo comunista; para los peronistas, un gorila; y para los comunistas, un traidor. Debió entonces “inventarse un yo”, tal como lo explica el propio Atahualpa en un tramo de la película de Randazzo.

En 1968 se radicó en París, no sin antes hacer dos viajes reveladores a Japón. El libro Del algarrobo al cerezo, de 1964, dio cuenta de la primera de aquella experiencia viajera. Como vecino del distrito 14, Yupanqui se convirtió en la voz más importante del folclore latinoamericano en toda Europa. Pero aquella residencia, más bien modesta, quedaba deshabitada un par de meses todos los años; entonces don Ata volvía al aire de Cerro Colorado, a sus caballos, a sus amigos cordobeses y eventualmente a algún que otro viaje a la ciudad de Buenos Aires. En 1971 brindó un apoteósico recital en el Teatro Presidente Alvear. Se trató de una suerte de reconciliación con una ciudad a la que lo había unido una historia de consagración y persecución. Meses más tarde, el escenario principal del festival de Cosquín fue bautizado con su nombre. El nombre del folklore mismo.

“Una máscara que finge lo que de veras es”, escribió Fernando Pessoa. Acierta Gómez Monzón al citar este aforismo del escritor portugués en su libro La flecha ya está en el aire. De eso se trató justamente la trashumancia de nuestro trovador mayor: modelar una máscara de piedra para representar así a quienes no tenían voz en la Argentina del siglo XX. Mediante esta operación reparadora, las canciones y los textos de Yupanqui siguen recorriendo valles, montañas y llanuras, transmitiéndonos los mensajes de los abuelos dormidos.