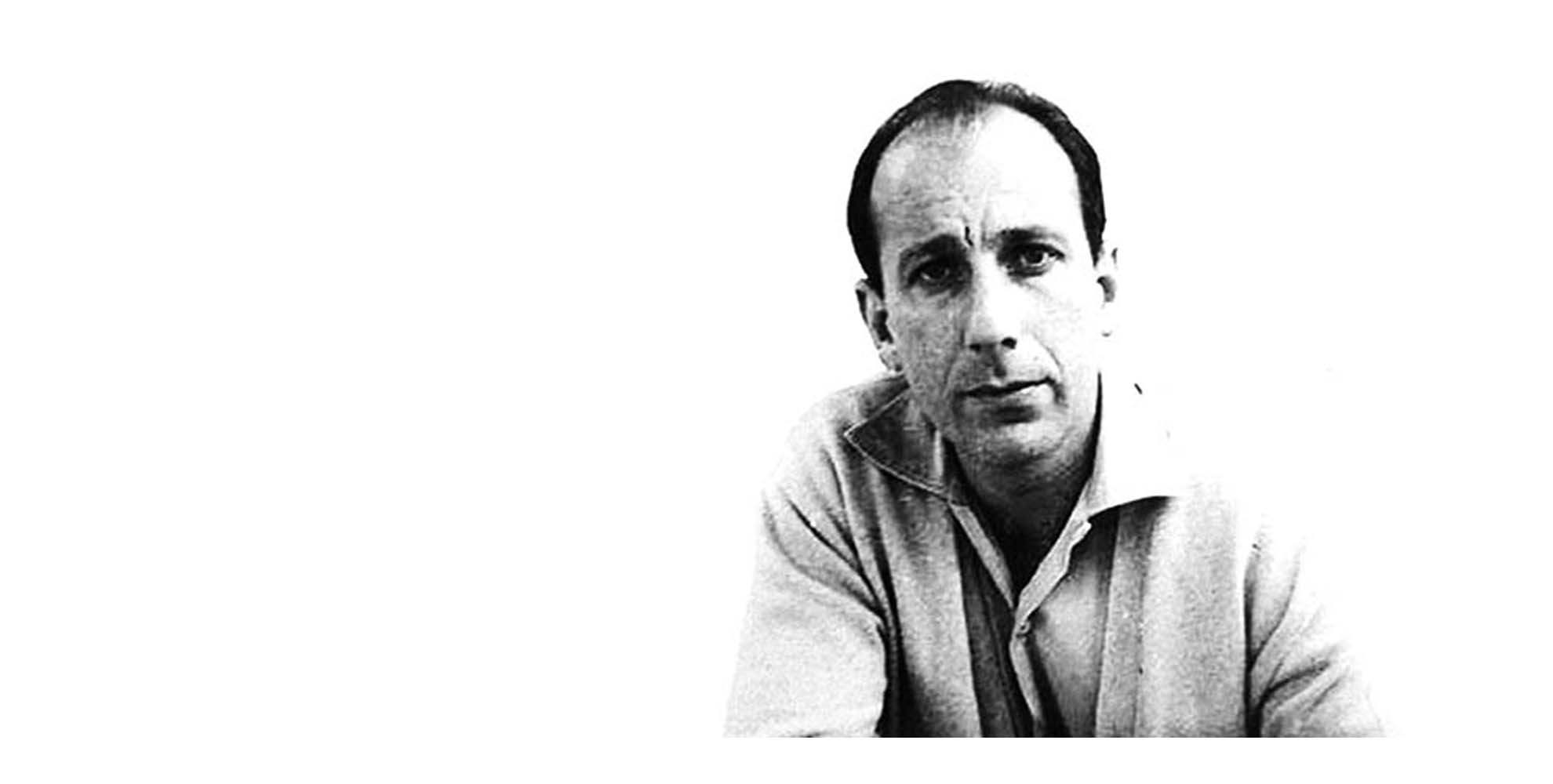

LOS 100 AÑOS DE HAROLDO CONTI

Por Alejandro Caravario | Imágenes: Archivo

“Él, Oreste, ha poblado su infancia con todos esos recuerdos que cada vez cobran una luz distinta. A decir verdad, podría pasarse el resto de su vida repasando aquella minúscula historia.” El fragmento pertenece a la novela En vida (1971), de Haroldo Conti, y está referida al melancólico protagonista de la historia, pero podría resumir no solo el estilo o los intereses del autor, sino su programa literario íntegro. Conti, nacido en la ciudad bonaerense de Chacabuco el 25 de mayo de 1925, fue un minucioso buscador de los detalles, de las contingencias con que están hechas las biografías de la gente corriente. Y las volvió formidables inventarios de un mundo poético. A veces entrañable, a veces cruel.

Conti fue seminarista, aprendiz de piloto, marinero –y apasionado de los barcos–, profesor de latín –trabajo con el que se ganaba la vida–, periodista y guionista de cine. Además de escritor, claro. Facetas yuxtapuestas de alguien que, más que la experiencia aventurera, valoraba la vida errante, también para las vocaciones y los oficios. Moverse de acá para allá, como hacía su padre, tendero ambulante, al que a veces flanqueaba en sus diligencias comerciales. Pero no es esta serie de imágenes dispares la que nos hace, al recordarlo, desplazar su obra del centro de la escena, sino su terrible final. Militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Haroldo Conti fue secuestrado el 5 de mayo de 1976 por una patota de la dictadura en su casa del barrio de Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires, y nunca más apareció. Se transformó así en un emblema del compromiso sacrificial de escritores, artistas e intelectuales, y esa imagen quizá prevalece en la memoria colectiva sobre sus bellos relatos. Y acaso subordina su lectura. Es cierto que tal perdurabilidad como símbolo político al propio Conti quizá podría haberlo satisfecho. Pero aquí trataremos de decir algo sobre sus textos. Aunque más no sea, celebrar su luminosa singularidad.

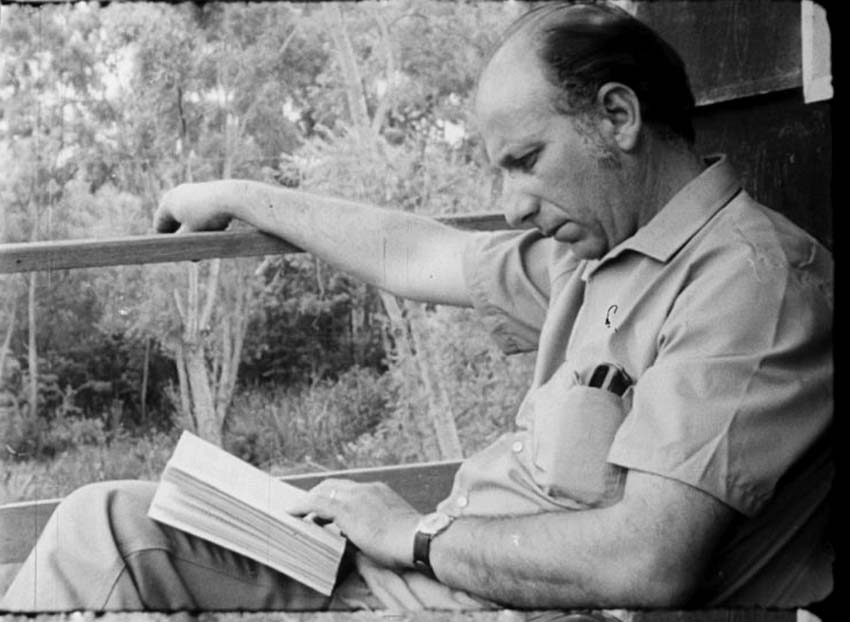

A fines de los años cuarenta, mientras estudiaba filosofía, Conti hizo un curso de piloto civil y, en los vuelos desde el aeródromo de Don Torcuato, descubrió un paisaje que lo deslumbró: el Delta, donde luego se afincaría. Y así se convertiría en un hombre del río, ambiente primordial de su primera novela, Sudeste (1962), ganadora del primer premio de la editorial Fabril –Conti ganó un montón de premios– y de uno de sus cuentos más mentados, “Todos los veranos”, del volumen que, con ese mismo título, se publicaría en 1964. Después vendrían las novelas Alrededor de la jaula (1966), los relatos de Con otra gente (1967), la mencionada En vida y, ambos de 1975, la novela Mascaró, el cazador americano, que obtuvo el Premio Casa de las Américas, y la serie de cuentos La balada del álamo carolina.

Prolongación de su propia experiencia, las ficciones en el río asientan los puntales de su literatura. Principalmente, la imbricación del hombre –se trata de historias monolíticamente masculinas– y la naturaleza. La voluntad del Boga –nombre de pez–, personaje central de Sudeste, está guiada por los ritmos del ambiente que lo contiene. La sucesión cíclica de las estaciones, las crecidas e incluso los residuos que el río arrastra definen sus actividades de mera supervivencia. Su vida es una deriva de vagabundo condenado a ese laberinto fluvial. Las gentes de las islas “no aman el río, sino que no pueden vivir sin él. Son tan lentos y constantes como el río. Y, sobre todo, son tan indiferentes como el río.”

En esa novela fundacional, Conti despliega su voracidad descriptiva con la que intenta capturar, como sugeríamos al comienzo, hasta la última partícula del mundo, hasta el último gesto de sus personajes de pocas palabras. Su prosa registra las variaciones ínfimas de la luz y la cartografía del Delta. El celo se intensifica y se vuelve densa jerga técnica para examinar cada parte de los barcos y los motores. Conti tenía un especial interés en los artefactos y las herramientas. El escritor y comunicólogo Aníbal Ford dice que se trata de una preocupación por la historia del trabajo y las invenciones, presente en otros escritores, con Roberto Arlt a la cabeza. El narrador de En vida también posa su ojo absoluto en las calles y el pulso de Buenos Aires. Como en un documental impresionista –virtuoso, por cierto–, la ciudad fluye y se modifica según los momentos del día y de la noche.

Entre Hemingway y Pavese, pasando por el cristianismo de sus años juveniles y el existencialismo, los estudiosos de la obra de Conti han marcado copiosas y heterogéneas influencias. Sin embargo, su plan de escritura –podría decirse, con mayor justicia, su necesidad– parece enfocar, como pretendía Georges Perec, “lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo…” Es decir, ese friso donde no suele llegar el lenguaje. “Escribir es tratar meticulosamente de retener algo, de hacer que algo de todo eso sobreviva”, señala el autor francés, un maestro de la enumeración con cuya obra no sé si Conti se cruzó alguna vez.

Eso: retener el tiempo. Esa demora en la descripción de la escena es una estrategia de la memoria, sobre todo cuando Conti viaja hacia su infancia y los personajes de Chacabuco. El asunto (a Conti le gusta el término asunto) es poner en palabras definitivas “aquella suave pero insistente permanencia de las cosas”, como dice en el cuento “Las doce a Bragado”, un gran ejemplo de esa inflexión lírica de Conti. Este relato recrea la vocación atlética de su tío Agustín, un loco lindo que corre siempre la tradicional carrera hasta la ciudad de Bragado “perseguido por una nubecita de polvo y por un perro escuálido”. Pero en lugar de dirigirse a la meta, invariablemente se desvía e improvisa su itinerario personal a campo traviesa.

En los cuentos retrospectivos, Conti destila, entre las historias particulares, la historia social que, en el campo, está vinculada a la propiedad de la tierra. En “Mi madre andaba en la luz”, aparece la villa de emergencia como destino del migrante del campo a la ciudad. El relato se cuida, de todos modos, de que las cuitas de esas pequeñas vidas escalen a una causa política. “He dicho muchas veces que yo no escribo la Historia sino las historias de las gentes, de los hombres concretos”, sintetizaba Conti en una entrevista de 1975 su ética de autor. No pensaba en el reflejo estricto de lo real, en los efectos inmediatos de una crónica de costumbres e iniquidades incurables, sino en el conjuro de lo efímero. Una aspiración desesperada. Lo estrictamente político emerge, curiosamente, a través de la ironía, en “La causa”. La mirada desencantada alcanza a conservadores y progresistas, artistas y cagatintas en este cuento fragmentario, disperso, raro.

Conti reconoce una bisagra en su obra a partir de sus viajes a Cuba, donde llega por primera vez en 1971 como jurado del concurso de Casa de las Américas. El “compromiso” –la palabra es suya– con los avatares individuales de la gente ordinaria se expande para abarcar un proyecto colectivo y revolucionario en Mascaró, el cazador americano. Es probable que, al igual que Rodolfo Walsh, compendio del escritor militante, Conti haya sentido la tensión entre su práctica literaria burguesa, por decirlo de una manera tan sencilla como ortodoxa, y la necesidad de usar sus talentos como herramienta de cambio social. Clima de época, que le dicen.

El crítico Eduardo Romano, en un ensayo dedicado a esta novela, remarca algunas influencias directas que explican la reorientación estética de Conti. Según Romano, la lectura del cubano Alejo Carpentier (más precisamente un texto en el que define “lo real maravilloso americano”) es crucial en su ruptura con la producción anterior. Su poética entonces acude a una tradición de gran despliegue imaginativo, que finalmente –aunque esta clasificación no incluye a Conti– terminó identificándose como la literatura latinoamericana. La magia y lo sobrenatural permitieron adaptar con vivos colores el complejo mundo americano a las expectativas de lectores civilizados, en especial de Europa. Aunque para algunos, como Pier Paolo Pasolini –por citar justamente un europeo–, se trata de “manierismo barroco”. Sin duda, es uno de los malentendidos más longevos de las letras. Con todo, Conti continuó llevando su propia vida a la novela: en Mascaró aparecen sus amigos reales transfigurados, un modo de instalar a la plebe en esa zona vip que es la literatura. También se apropió del paisaje de La Rioja, que tanto lo había impresionado cuando viajó a aquellos pagos en 1972 para el rodaje de La muerte de Sebastián Arache y su pobre entierro, de Nicolás Sarquis, film con guion de su autoría.

Texto de acción directa si los hay es la carta lapidaria –aunque respetuosa– que escribe para rechazar su candidatura a la beca Guggenheim en 1972. “Mis convicciones ideológicas”, dice el escritor y militante del Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS), creado por el PRT-ERP, “me impiden postularme para un beneficio que […] resulta […] una de las formas más sutiles de penetración cultural del imperialismo norteamericano en América Latina”. Para refrendar su posición, por si hiciera falta, menciona al Che Guevara y su propio vínculo con “el pueblo cubano” debido a la participación como jurado en el Premio Casa de las Américas.

Igual de rotundo es el lema en latín que, según las crónicas, presidía el escritorio de la casa en la que lo secuestró el grupo de tareas: “Este es mi lugar de combate, de aquí no me moveré”. Compañeros de militancia relataron que, en efecto, cuando arreciaba la represión, su organización le ofreció a Conti salir del país para preservar su seguridad. Pero él no aceptó acceder a tal privilegio solo por portar un nombre conocido en el ámbito de la cultura. Justicia poética, el espacio dedicado a la memoria y a la defensa de los derechos humanos ubicado en un antiguo centro de tortura fue bautizado Haroldo Conti. El cierre del lugar impuesto por el actual gobierno, apologista de la dictadura y su masacre, es insuficiente para afectar su huella persistente. Mucho menos, sus textos siempre vivos.