¿Qué es el RKT?

Por Gilda Fantin | Imágenes: Archivo

Nacido en las periferias urbanas, el RKT es un subgénero de las llamadas “músicas urbanas” que nació y se desarrolló en el Conurbano. Hace tiempo dejó de ser un sonido de boliche para convertirse en un símbolo de identidad colectiva. Más que música, es la voz de una generación que se niega a ser silenciada. Narran el orgullo barrial, denuncian inequidades y redefinen lo que entendemos por cultura popular en Argentina. No surgió en estudios de grabación de lujo ni en laboratorios musicales con productores millonarios; nació en la calle, en esquinas donde los cables cuelgan como telarañas y las paredes no decoran: declaran. Allí, la música no es un producto, es pertenencia.

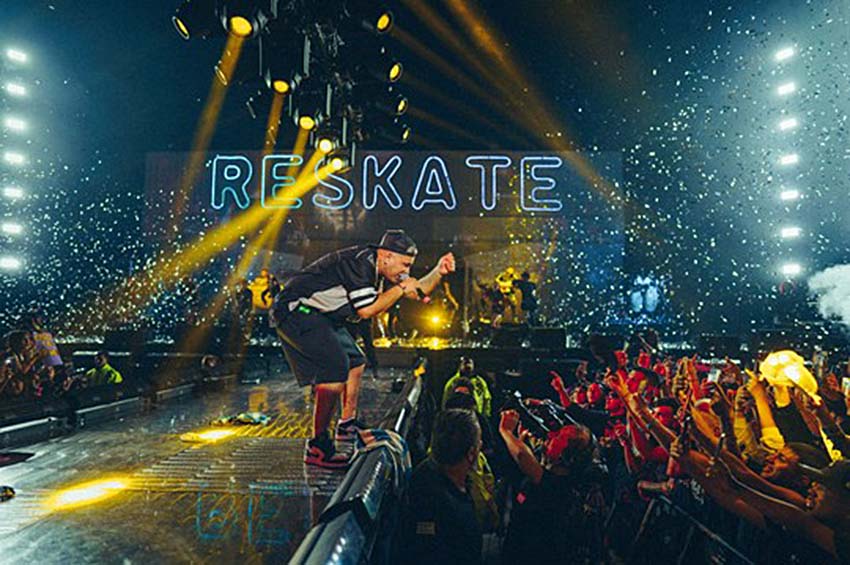

Fue a mediados de los 2000, en San Martín, en el conurbano bonaerense, cuando un grupo de DJs comenzó a jugar con lo que tenían a mano: bases de cumbia villera, ritmos de reggaetón traídos de Puerto Rico y programas de computadora pirateados. El lugar de encuentro y difusión fue, en un inicio, el boliche Rescate bailable. Lo que para el mercado parecía una mezcla imposible, para los jóvenes del barrio se convirtió en espejo propio. Los beats repetitivos, las voces graves y los sonidos de sirenas no buscaban imitar lo extranjero: eran la traducción sonora del conurbano, el barrio hablándose a sí mismo. Entre fiestas clandestinas, boliches suburbanos y altavoces en bicicletas, el estilo se expandió sin marketing, sin sellos discográficos, sin campañas millonarias; creció como los movimientos culturales auténticos, de abajo hacia arriba. Mientras algunos sectores veían alarma y lo asociaban a la delincuencia, los jóvenes encontraban comunidad, libertad y representación.

La relación con la historia musical de los barrios es clara: la cumbia villera y el RKT actual comparten origen y propósito. También la mirada despectiva de sectores conservadores. La diferencia está en la forma y la difusión: la cumbia villera usaba teclados simples y se escuchaba en radios locales y boliches barriales, mientras que esta música mezcla cumbia, reggaetón y trap, con producción digital pensada para TikTok y otras redes sociales. Además, añade un tono aspiracional: éxito, moda y vida urbana llevan la voz del barrio a la era digital, transformando la experiencia barrial en espectáculo global sin perder su raíz.

Estéticamente, se expresa en grafitis, outfits específicos, zapatillas tuneadas y banderas pintadas a mano, donde el cuerpo se convierte en territorio de expresión. Simbólicamente, habla de la realidad sin disfrazar, nombrando la falta de oportunidades, el orgullo de pertenencia, la amistad y el ascenso social deseado. La música se vuelve documento social: no decora la realidad, la expone. La creación también puede surgir en el barro, en los pasillos de los monoblocks, en los techos improvisados donde se cuelgan luces de colores. El éxito de artistas como L-Gante, Callejero Fino o La Joaqui marcó un punto de quiebre. Lo que comenzó como sonido clandestino se volvió fenómeno nacional e internacional.

Las paredes pintadas con letras en aerosol, los murales improvisados y las banderas colgadas en puentes no son vandalismo al azar; son parte del mapa simbólico de la música barrial. Allí donde el Estado no llega, la comunidad deja su marca. Lejos de limitarse a los escenarios y plataformas digitales, muchos artistas han demostrado un compromiso activo con sus barrios. L-Gante fue visto en comedores y merenderos colaborando con alimentos y brindando shows gratuitos para niños. Callejero Fino impulsó iniciativas solidarias, como un show a beneficio por el Día del Niño en Pilar en 2023. La Joaqui tomó decisiones inéditas para su presentación en el Movistar Arena, renunciando a vender merchandising oficial para que emprendedores independientes pudieran ofrecer sus productos.

En estas expresiones urbanas hay memoria: nombres de amigos, frases que homenajean al barrio, colores que representan pertenencia. Lo que para el ojo ajeno es “desorden”, para el barrio es identidad. Hoy su voz resuena en escenarios y plataformas, recordando que la cultura también puede nacer en el barro.

No busca aceptación, busca resonancia y ya la logró.